オムニチャネルとは、企業とユーザーの接点や販売経路(チャネル)を統合する販売戦略です。

この記事では、ECサイトや小売店で取り入れたいオムニチャネルの基本知識を解説します。

オムニチャネルの実施には、CXの向上やDXによる業務の自動化、売上増加などメリットがたくさんあります。

ぜひ、企業成長や利益向上に役立ててみてください。

先輩に頼まれていた事務用品、いつものお店に在庫がなくて買えなかったんですけど、店員さんがネットショップで事務所に配送してくれるように手配してくれました!親切なお店ですね~!

おお、それは助かるねぇ。店頭からECサイトの買い物ができるってことは、オムニチャネルのお店なんだねぇ。

お、オムニチャネル……?それ、なんですか!?

オムニチャネルとは

オムニチャネルとは、企業と顧客のあらゆる接点や販売経路(チャネル)を連携・統合し、総合的にアプローチしていく戦略です。

近年、顧客の満足度を向上させるための販売戦略として、オムニチャネルの注目度が高まっています。まずは、今後ますます重要性が高まるオムニチャネルの基本的な知識を身につけていきましょう。

- オムニチャネルを簡単にいうと?

- オムニチャネルを構成する要素

- オムニチャネルが求められるようになった背景

- オムニチャネルと関連用語の違い

これらの項目について詳しく説明します。

オムニチャネルを簡単にいうと?

オムニチャネルをわかりやすくいうと、接点や販売経路の違いを意識することなく、シームレスに商品を買ったりサービスを受けたりできる状態を指します。

企業と顧客の間には実店舗をはじめ、ECサイトやアプリなどいろいろな接点や販売経路があります。今までは、販売経路ごとに在庫や顧客情報を管理していました。

しかし、オムニチャネルではすべての接点・販売経路での情報・体験を統合し、利便性や顧客体験価値(CX)の向上を図ります。

オムニチャネルの簡単な例

例えば、家電量販店でパソコンの在庫が切れているとしましょう。従来であれば、「売り切れているので店頭に取り寄せますね」「ご自身でECサイトから購入していただけますか?」と案内する必要がありました。

しかし、オムニチャネルであればECサイトからお客様のもとへ直接、パソコンを手配できます。その場で料金を支払っていただけるので、店舗側は、機会損失を防げるでしょう。お客様側には、在庫切れの商品を自分で探したり、再来店したりする手間が省けるメリットがあります。

オムニチャネルは、小売業を中心に増えてきている販売戦略です。実店舗やECサイトなどのチャネルの垣根を超えて買い物ができるようになるため、新しい購買体験を提供できます。

オムニチャネルを構成する要素

オムニチャネルを構成する要素は、次のように多岐にわたります。

- 実店舗

- ECサイト

- コールセンター

- カタログ通販

- 顧客管理システム

- ポイント管理システム

- アプリ

- SNS

- メール

他にも企業独自の接点がある場合は、それもオムニチャネルの対象となります。ポイントは、販売に直結するチャネルだけではなく、顧客と企業がコミュニケーションをとるために使うチャネルも含まれる点です。あらゆる接点・チャネルを統合することで、快適な購買体験を提供できるようになります。

オムニチャネルが求められるようになった背景

どうして、近年オムニチャネルが注目を集めるようになったのでしょうか。ここでは、オムニチャネルが求められるようになった背景と、現在の市場における課題を解説します。

DX化やIoTが推進されるようになったから

DX化とは「デジタル技術による生活やビジネスの変革」を意味する言葉です。一方でIoTは、「あらゆるものがインターネットにつながること」を指します。近年、このDXとIoTをビジネスで取り入れる流れが強まってきています。DXやIoTの概念は2011年頃から注目されていました。

しかし、昨今の社会情勢により、リモートワークが推奨されるようになったことでさらに必要性が強調され、一気に環境整備が進められるようになったのです。

オムニチャネルで業務を効率化するDX化や、インターネットを通して在庫管理を行うIoTが進めば、業務の自動化や人手不足の解消が実現できます。その結果、多様なワークスタイルや人材不足に対応できるビジネス体制を整えられるようになります。

消費者がいろいろなチャネルを渡り歩くようになったから

オムニチャネルが注目されるようになった最大の理由は、スマートフォンやSNSが普及し、消費者の行動が多様化したためです。以前までは、消費者はマスメディアや店頭などからしか情報を収集できませんでした。

しかし、近年はスマートフォンやSNSでいつでもどこでも情報が得られ、インターネットでも気軽に買い物ができるようになりました。その影響で、消費者はいろいろなチャネルを渡り歩き、自分が使いやすいチャネルで買い物をしたいと思うようになってきているのです。

消費者にとって利便性が高くて都合のいいチャネルを用意できなければ、自社を選んでもらうことは難しいでしょう。反対に、複数のチャネルを用意して最適なタイミングで商品を提供できれば、消費者の心を掴める可能性が高まります。

顧客の行動を正確に計測できるから

オムニチャネルを活用すれば、顧客の行動を正確に計測できます。例えば、チャネル間で連携が取れていない「マルチチャネル」の場合、特定の顧客がどこで何を買ったかを正確に把握できません。

ECサイトと店頭のそれぞれで会員情報を管理していても、情報を連携できなければ、顧客の行動を性格に把握することは難しいのです。

一方でオムニチャネルは、すべてのチャネルが統合・連携されています。「Aさんは店頭で〇〇を買い、Eサイトで△△を買い、メルマガで□□をクリックした」と、顧客の行動をすべて把握可能です。

MAツールやCRMを通じて顧客の行動履歴を正確に管理できるため、一歩先の施策やアプローチに役立てられます。

オムニチャネルと関連用語の違い

オムニチャネルには、あわせて押さえておきたい関連用語がいくつかあります。それぞれの違いを具体例とともに紹介しますので、しっかりと意味を整理しておきましょう。

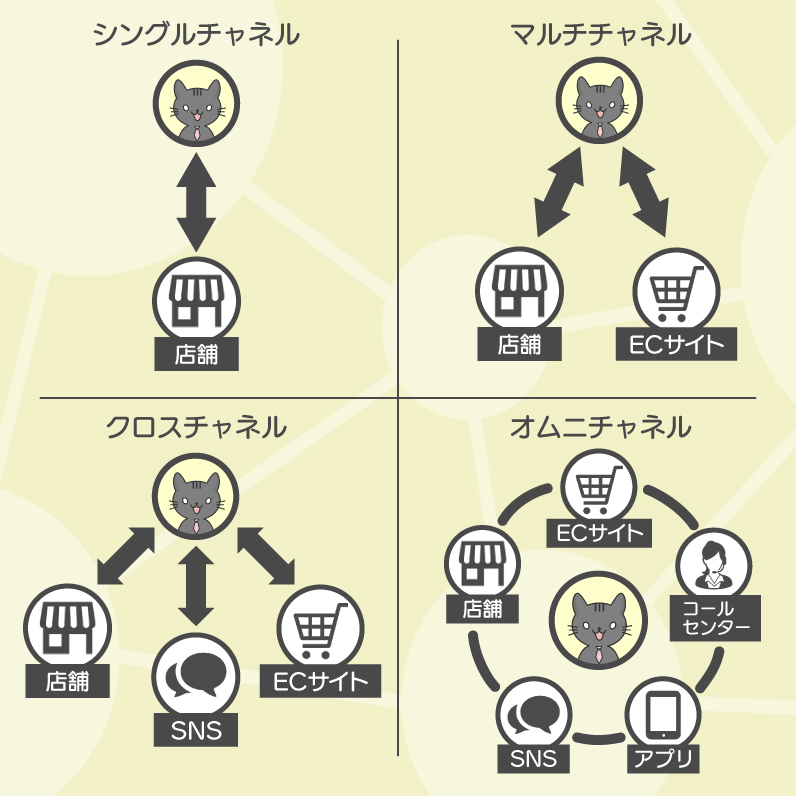

シングルチャネル

企業と顧客の接点や販売経路がひとつしかない状態です。例えば、「店頭でしか販売していない個人店の八百屋」「ECサイトでしか購入できないアパレルブランド」などは、シングルチャネルに含まれます。

マルチチャネル

複数のチャネルが存在することを、マルチチャネルといいます。店頭やECサイトなどさまざまな接点が用意されていますが、それぞれが独立して存在しており、顧客情報や在庫情報は連携されていない状態になっている点が特徴です。

例えば、「店頭からECサイト、ECサイトから店頭の在庫状況や顧客情報を閲覧できない」という場合はマルチチャネルに該当します。

クロスチャネル

複数のチャネルを保有しており、それぞれのチャネルの連携を行っている状態を指します。オムニチャネルと似ているように思われるかもしれませんが、それぞれのチャネルが統合されているわけではない点に注意が必要です。

例えば、店頭からECサイトの在庫は確認できますが、それを店頭から注文したり店頭で支払いしたりすることはできません。あくまで情報が連携されているだけであり、チャネルを横断して購入することはできない点が特徴です。そのため、店頭では「ご自身でECサイトからご購入ください」と案内しなくてはいけません。

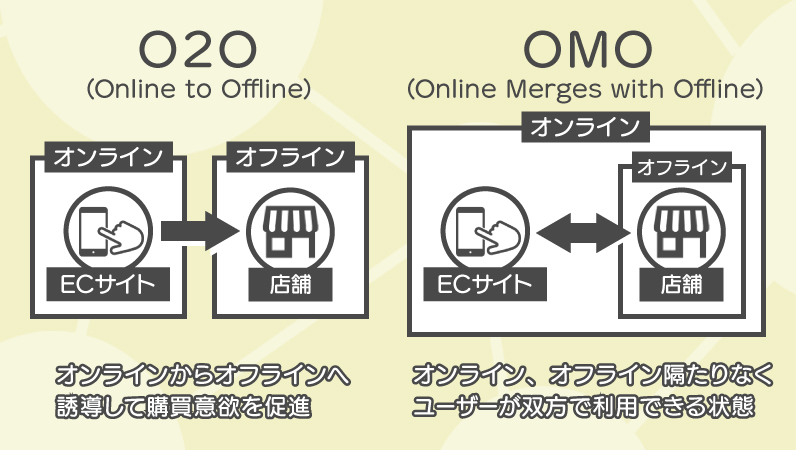

O2O

Online to Offlineの略語で、オンラインからオフラインの店舗へ誘導すること、もしくはその逆を目的とした販売戦略です。例えば、ECサイトで購入してくれた顧客に実店舗のみで使えるクーポンを配布し、店頭の集客や売上アップを狙う戦略がO2Oに含まれます。

OMO

Online Merges with Offlineの略語で、オンラインとオフラインを融合した販売戦略です。例えば、スマートフォンから実店舗のデリバリーサービスを頼める「Uber eats」や、ネットで購入したものを店舗で受け取れるネットスーパーが、一例として挙げられます。

他にも、「店舗で商品のバーコードを読み取ってレビューを閲覧する」「あらゆる支払いをスマートフォンから行う」などの購買体験が提供可能です。

OMOでは、顧客情報をデータ化して個人IDに紐付け、オフラインでも活用できるようにします。オムニチャネルやO2Oを一歩発展させたビジネスモデルが、OMOというわけです。

なるほど……、オムニチャネルってすごく便利ですね!当たり前のように利用していたから意識したことなかったけど、少し前まではマルチチャネルやクロスチャネルのお店が多かったような…?

そうだね。オムニチャネルは近年取り入れられるようになった、メリットが非常に多い販売戦略なんだ。

そうなんですか!?オムニチャネルのメリット、知りたいですっ!

オムニチャネルを販売戦略に取り入れるメリット・デメリット

オムニチャネルを取り入れた販売戦略には、メリットとデメリットの両方が存在しています。メリットとデメリットを詳しくみていきましょう。

オムニチャネルのメリット

オムニチャネルのメリットは、次の3つです。

CXを大きく向上させられる

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは、サービスを利用した顧客の体験や経験する価値です。CXを高めることができれば、顧客満足度を向上させられて、リピーターや口コミの獲得、競合との差別化を図れます。

オムニチャネルにおいて、顧客は自分の好きなタイミングで好きな方法で買い物ができ、チャネルの垣根が買い物の障害になることはありません。購買時に感じるストレスが低減されれば、CXが向上して企業や店舗、商品そのものへの満足度が高まるでしょう。

機会損失を防げる

オムニチャネルを取り入れることで、機会損失を防げます。「店舗にないなら、ほかの会社の似た商品でいいか」「通販が売り切れなら別に買わなくてもいいか」このように、従来はチャネルが分断されていたことで、顧客の獲得機会を逃すことが多々ありました。

そこで「店舗で売り切れた商品をECサイトで手配する」「ECサイトにはないが、近くの店舗で購入できる」と案内できれば、チャネルを超えた購買につながる可能性が高まります。

顧客分析を次の施策に活かせる

オムニチャネルで顧客行動を正しく計測できれば、次の施策に活かせます。すべてのチャネルの行動をCRMやMAツールに記録して分析することで、顧客のニーズや嗜好を的確に把握できるでしょう。

その結果、より正確なCRMの実施が実現し、一人ひとりに合ったアプローチをする「One to Oneマーケティング」を行いやすくなるのです。最適なアプローチによる機会損失の防止はもちろん、CXの向上による満足度・LTVの大幅なアップも可能となります。

オムニチャネルのデメリット

メリットが豊富なオムニチャネルですが、導入時はデメリットに気をつける必要があります。ここでは、オムニチャネルのデメリットを3つ紹介します。

チャネル間の連携が必要

オムニチャネル戦略を実施するときは、各チャネルの連携が必要となります。場合によっては、既存ツールの連携がスムーズにできなかったり、新しいツールを導入する必要が出てきたりすることもあるでしょう。

各チャネルの連携がうまくいかなければ、かえって顧客満足度を低下させてしまうかもしれません。オムニチャネルは準備に時間がかかるため、余裕をもって取り組むことが大切です。社内にシステム構築に対応できる人材がいない場合は、外注することも視野に入れましょう。

コストがかかる

オムニチャネル戦略を実施するときは、システム構築にかかる人件費やツール導入費用など、さまざまなコストがかかります。高額な費用を投じてオムニチャネル化しても、場合によっては成果につながらない可能性があります。

そのような状況を防ぐためにも、しっかりと費用対効果を検討してから導入する必要があるのです。リスク低減のために、スモールスタートで取り組むことを検討してみてもよいでしょう。

長期的な取り組みが必要

オムニチャネル戦略で成果を出すには、継続的な取り組みが不可欠です。オムニチャネル化したことを顧客に認知してもらうにはある程度の時間がかかりますし、運用するなかで戦略を見直していく必要もあります。

納得のいく運用体制が整うまで根気強く取り組むことができなければ、オムニチャネル戦略を成功に導くことは難しいものです。即効性を求めず、長期的な視点をもって向き合いましょう。

オムニチャネルにはメリットもあるけど、デメリットもあるんですね。勉強になります……!

そうだね。デメリットに注意が必要だけど、小売店やECサイトはオムニチャネルを導入すると売上増加を目指せる可能性が高いんだ。ぜひ、ビギニャー君が担当している企業にも提案してみてね。

わかりました!でも、オムニチャネルってどうやって導入すればいいんですか?なんだか、難しそうです。

オムニチャネル戦略を導入する方法

オムニチャネルを導入するときは、以下のような流れで準備を進めます。

- ロードマップを策定する

- 顧客の心理・行動を整理する

- 社内体制を構築する

- システムを統合する

- 評価と改善を繰り返す

各プロセスの詳細をみていきましょう。

ロードマップを策定する

スムーズにオムニチャネルの導入や構築を進めるために、まずは全体のロードマップを策定しましょう。オムニチャネル戦略では複数のチャネルを統合するため、非常に多くの担当者が関与することになります。

また、社内体制の構築やツールの導入など必要な準備が多岐にわたるため、プロセスが複雑化しやすい傾向にあります。あらかじめ全体像を整理し、「誰が・いつ・何を・どうするのか」を明確にしておきましょう。

顧客の心理・行動を整理する

オムニチャネル戦略でもっとも大切なことは、顧客心理・行動を理解することです。各チャネルの利用シーンや各接点で生じるであろう感情の変化などを理解し、最適なアプローチにつなげるための施策を考えます。

顧客理解を深めたいときは、ペルソナ設計やカスタマージャーニーマップの作成が役立ちます。ペルソナが商品を認知して購入に至るまでの一連の流れを可視化して、最適な接点やチャネル、提供したい体験を整理しましょう。

社内体制を構築する

社内体制を構築することも、オムニチャネル戦略では重要です。オムニチャネルではすべてのチャネルを連携させるため、関係者全員で運用ルールを共有しなければいけません。

- 各チャネルがどのような役割を担うのか

- チャネル間でどう連携していくのか

- どのように在庫を一元管理するのか

- チャネルごとの統括者や全体の統括者は誰にするのか

上記のような項目を明確化し、認識・ルールを統一します。少しでも認識が異なれば、シームレスな顧客体験の提供は難しくなってしまうため注意しましょう。

システムを統合する

ここまでの準備が整ったら、オムニチャネル戦略の要となるシステムの統合を実施します。既存の在庫管理システムやCRMなどを連携し、各チャネルで管理しているデータをシームレスに利用できる環境を整えましょう。

連携が難しい場合やシステムが不足している場合は、システムを乗り換えたり新しく導入したりする必要があります。システムの統合方法や必要なシステムがわからないときは、専門業者に相談するのもひとつの手です。

評価と改善を繰り返す

オムニチャネルで成果を出すためには、施策の評価と改善を繰り返す「PDCAサイクル」の実施が欠かせません。チャネルを統合すればすぐに成果が出るわけではないため、戦略の立案と改善を繰り返し、自社顧客のニーズを満たせる施策の実施を目指しましょう。

- チャネル間の連携はスムーズか

- オムニチャネル戦略がスタッフ間に浸透しているか

- カスタマージャーニーマップの内容と顧客行動に乖離はないか

このようなポイントを何度も見直し、軌道修正しながら戦略を磨き上げていきましょう。

ふむふむ……。単にシステムを連携すればいいというわけではなく、いろいろな準備が必要になるんですね……。

ところで先輩!オムニチャネルを構築するときは、どのようなシステムを使うことがおすすめなのでしょうか?

そうだね……。既存システムを連携させて構築することも不可能ではないんだけど、オムニチャネルの構築に特化したシステムを導入するなら、こんなのがおすすめかな。

オムニチャネル導入・構築の支援ツール

オムニチャネルを導入・構築する際は、すでに導入しているシステム同士を連携させてチャネルを統一することも可能です。しかし、より手軽にオムニチャネルを構築したい場合は、オムニチャネルに特化したツールの導入がおすすめです。ここでは、オムニチャネルの構築に対応したツールの一例を紹介します。

- Shopify

- ReCORE

- ecbeing

各ツールの詳細を説明します。

Shopify

Shopifyは、専門知識がなくても簡単にECサイトの開設や運用ができるECプラットフォームです。低コストで導入できるサブスクリプションサービスであり、多言語・通貨、海外発送にも対応している点が特徴です。

100種類以上のテンプレートからデザインを選べ、細かいカスタマイズにも対応しているため、こだわりのECサイトを手軽に構築できます。

ECサイトの他にも、実店舗やAmazon、SNS、Google Shoppingなどのチャネルに対応。アプリを購入すれば、さらにチャネルを追加することもできます。

マーケティング支援や在庫・スタッフ管理、顧客管理、レポート・分析機能も搭載しています。オムニチャネルの構築やECサイト運用に必要な機能は一通りそろっているため、ビジネスをスモールスタートしたい企業におすすめです。

ReCORE

ReCOREは、次世代の小売業に求められる機能を多数搭載したPOSシステムです。Shopifyとリアル店舗のオムニチャネル化や、顧客属性に応じた販促、分析・改善に対応しているため、業務改善や売上アップを狙えます。

ReCOREでは、実店舗で出品している商品を複数のECサイトで併売することが可能。また、在庫管理や顧客管理、LINEミニアプリと連携した販促メッセージの送信にも対応しています。特に、複数のECサイトで併売したい場合、複数店舗を管理したい場合におすすめのシステムです。

ecbeing

ecbeingは、中堅・大手企業向けのECサイト構築プラットフォームです。ECサイトの構築からマーケティング、運用までサポートしてくれる点が特徴的で、プロによるフルカスタマイズのサービスを受けられます。

オプションとなりますが、オムニチャネル化にも対応しています。顧客・ポイント情報の一元化、POSや在庫情報のリアルタイム連携、CRMの促進など、さまざまな機能が利用可能です。

マーケティング支援やサポート体制が手厚いシステムをお探しの企業は、検討してみるとよいでしょう。ただし、中堅・大企業向けのサービスなので、費用は高めです。

他にも、オムニチャネルの構築に対応したシステムはたくさんあるんだ。ECサイトの構築やマーケティング支援まで行ってくれるサービスも存在しているから、希望にあったシステムやサービスを探してみるといいよ。

ありがとうございます!オムニチャネルの導入方法や構築方法、少しずつイメージできてきました!

おっ、よかった。それじゃあ、オムニチャネル戦略を成功させるためのポイントも説明しておこうかな。

オムニチャネル戦略を成功させるポイント

オムニチャネル戦略を成功させるためには、以下の4つのポイントを意識する必要があります。

- チャネル間で差が生まれないようにする

- 各チャネルが協力する

- 企業全体で取り組む

- ITツールを活用する

各ポイントを詳しく解説します。

チャネル間で差が生まれないようにする

オムニチャネル戦略を実施するときは、チャネル間でブランドイメージやコンセプトがバラバラにならないように注意しましょう。

例えば、「ECサイトは上品な雰囲気なのに、実店舗ではカジュアルでフランクな接客をしている」という場合、顧客を混乱させてしまうかもしれません。

顧客のなかには、ブランドイメージやコンセプトを好んで利用する方もいます。どのチャネルを利用しても一貫したサービスを受けられるよう、チャネル間で認識を統一しておくことが大切です。

各チャネルが協力する

オムニチャネルの導入でよくあるトラブルとして、顧客を奪い合ってしまうことが挙げられます。「店舗の売り上げを減らしたくないから、ECサイトに案内しない」などと、チャネル同士が顧客を奪い合ってしまえば、良好な顧客体験は提供できません。

オムニチャネルで重要となるのは、顧客にとっての利便性です。顧客を奪い合うのではなく、顧客の利便性を高めるために連携して、全体としての売上向上を目指しましょう。

企業全体で取り組む

オムニチャネル戦略は、企業全体で取り組む必要があります。部門ごとの運用となると、チャネル間でスムーズに連携することはできません。システムだけを統合しても、運用方法や目的に対する認識が異なれば、一貫性のある対応をすることは難しいでしょう。

運用方法や各チャネルの役割、業務フローに関する共通認識を持てるように、企業全体で準備を進める必要があります。

ITツールを活用する

オムニチャネル戦略を実施するときは、ITツールの活用が欠かせません。人の力だけで顧客情報や在庫状況を管理し、各チャネルで共有することは不可能なので、専用のツールを導入しましょう。オムニチャネル化に役立つツールとしては、次のようなものが挙げられます。

- CRM

- MAツール

- 在庫管理システム

- 注文管理システム

- Web接客ツール

個別でツールを導入するのが面倒な場合は、ECサイト構築から顧客・在庫管理まで可能なオールインワンシステムを検討してもよいでしょう。いくつもツールを導入するよりも費用や手間を抑えられるため、スモールスタートが叶います。

ところでビギニャー君、オムニチャネルを活用すると、具体的にどんな戦略を実施できるようになると思う?

う~ん。なんとなく顧客にとって便利そうだなっていうのはわかるんですけど、具体的な戦略はパッと思いつかないです……。

それじゃあ、最後にオムニチャネル戦略の事例を紹介しておこうかな。

オムニチャネル戦略の事例

ここでは、オムニチャネルの活用事例を紹介します。導入を検討している企業は、ぜひ参考にしてみてください。

小売店なのに手ぶらショッピングを実現

大型の遊具やベビーカーなどを取り扱っているアカチャンホンポでは、以前から「荷物の持ち帰りが大変」という顧客の声がありました。

そこでオムニチャネルを取り入れ、店頭にタブレットを設置。顧客は店頭でじっくりと商品を確認したうえでタブレットから商品を購入し、そのまま自宅へ荷物を配送してもらうことが可能となりました。顧客のニーズを汲み取った、CXを大幅に向上させるオムニチャネルの成功事例です。

オムニチャネルの導入でアパレル関連のCX、売上増加に成功

アパレルブランドのユニクロでは、ECサイトで購入した商品の店頭受取を実施。ECサイトの「商品を好きなときに受け取れない」という課題を解消しています。

また、店頭に足を運ぶ顧客が増えたことで、「ついでにお店も見ていこうかな」という心理が引き起こすクロスセル(関連商品やほかの商品を一緒に買うこと)が増加。ECサイトだけではなく店頭の売上も向上し、全体的な利益増加に貢献しています。

チャットボットを活用してDX化を実現

近年は、オムニチャネルに対応したチャットボットも増えてきました。さまざまなチャネルに接続できるチャットボットを導入することで、電話での注文や在庫確認、お問い合わせなどを自動化できます。

例えば、注文の際にチャットボットが顧客情報と在庫状況をデータベースで照会し、「〇日に△△店でお受け取りが可能です」と案内できるようになります。

また、チャットボットを通じてお支払い方法を案内したり決済URLを送ったりすることも可能です。顧客は場所や時間に関係なく買い物できますし、企業は顧客対応を自動化できます。

業務のプロセスを変革させ、競争優位性を高める「オムニチャネル対応のチャットボット」は、DX化が進む社会に適応したツールだといえるでしょう。

MAツールでマーケティングを自動化

マーケティングや営業活動を自動化できるMAツールも、オムニチャネルに活用できます。複数のチャネルにおける顧客の行動履歴をMAツールで管理すれば、ひとり一人の購買意欲や営業確度を評価して、優先順位を決める業務を自動化できます。

その結果、商品を買ってくれる確率が高い顧客に絞って効率的にアプローチできるようになるのです。またMAでは、顧客を属性ごとにリスト化したり、リストごとにアプローチしたりする業務も自動化できます。

一人ひとりに適したアプローチを自動で行えるため、売上の増加やマーケティングのDX化に効果を発揮してくれます。

オムニチャネル戦略について、しっかりと理解が深まりました!僕もよりよい購買体験を提供するために、オムニチャネル戦略を活用していこうっと!

うんうん、役立ったみたいでよかったよ。オムニチャネル対応の必要性はこれから高まっていくと思うから、引き続きアンテナを張っておこうね。