ポジショニングマップとは、自社商品の立ち位置を可視化し、競合他社と差別化を図りたいときに役立つフレームワークです。

「自社だけの強みって何だろう?」「競合と差別化して顧客を獲得するためにはどうしたらいい?」こんなときに役立つのが、ポジショニングマップです。

この記事では、ビジネス戦略やマーケティング施策を考えるときに欠かせない、ポジショニングマップの作り方や軸の決め方をご紹介します。

ビギニャー君、浮かない顔してどうしたんだい?

シニヤン先輩!実は、この商品の広告案を考えたんですけど、部長から「これじゃ競合他社の商品に勝てないから独自性がほしい」って言われて……。なので、独自性が何かを一生懸命考えているんです!

自社の強みや商品の特徴を見つけて差別化したいときは、ポジショニングマップを活用するといいよ。自社や競合の情報を整理することで、戦略を考える手助けをしてくれるフレームワークなんだ。

ポジショニングマップとは?

ポジショニングマップとは、文字通り「自社のポジション(立ち位置)」を明確にするためのフレームワークです。自社ならではの独自性・強みや、狙うべき市場・ターゲットを分析できるので、競合他社と差別化を図りたいときに活用できます。

まずは、ポジショニングマップの意味や作成する目的をみてみましょう。

- ポジショニングマップとは

- マーケティング戦略を考えるときの課題

- 企業がポジショニングマップを作成する目的

上記の3つを解説します。

ポジショニングマップとは

ポジショニングマップとは、ターゲットとする市場における自社商品の立ち位置(ポジション)を可視化し、競合との差別化を図るときに役立つフレームワークです。

異なった2つの軸を設定した表の上に自社と競合の製品を配置することで、「市場でどのようなポジションにいるのか」を視覚的に把握する手助けをしてくれます。各企業のポジションを把握できれば、自社ならではの優位性(強み)を見つけて差別化するための施策を考えやすくなります。

なお、ポジショニングマップは、基本的に既存の商品やサービスの差別化や優位性の確立をしたいときに活用できるものです。しかし、新商品の開発やサービスの立ち上げのときにも大活躍してくれます。

マーケティング戦略を考えるときの課題

マーケティング戦略を考えるときは、やみくもに商品やサービスの強みをアピールすればいいというわけではありません。なぜなら市場にはたくさんの商品があり、単に「安くておしゃれです」などとアピールするだけでは、他社の商品に埋もれてしまうためです。

しっかりとお客さまの心をつかむマーケティング戦略を立てて製品を売り込むためには、以下の3点を踏まえる必要があります。

- 顧客のニーズ

- 競争優位性

- 自社の強み

この3点をしっかりと分析して、自社ならではの立ち位置(ポジション)を見つけましょう。他社にはない強みをアピールできれば、自社の売りや特徴を知ってもらい、多くの商品の中から選んでもらえるようになります。

この自社ならではのポジションの発見こそが、マーケティング戦略を考えるときの大きな課題になるのです。

企業がポジショニングマップを作成する目的

ポジショニングマップを作成する目的は、以下の3つです。

- 自社製品の魅力を分析する

- 自社製品の隠れた優位性を見つける

- ブルーオーシャンを見つける

ポジショニングマップで競合他社と製品を分析すれば、自社製品ならではの強みを明確化できるようになります。さまざまな面から製品を分析することで、何でもないように思えていた特徴も、自社にしかない独自性として押し出せるよう強みになる可能性があります。

このように、製品の魅力や優位性を全面的にPRするために、ポジショニングマップは活用されるのです。また、競合他社がカバーできていないブルーオーシャンの市場を見つけられるというメリットもあります。

へぇ~、ポジショニングマップなんてものがあるんですね!これなら、部長に言われた独自性を見つけて他社と差別化できそうです!

おっ。それはよかった!それじゃあ、はじめてポジショニングマップを作るビギニャー君でもできるように、詳しい作り方を教えるね。

ポジショニングマップの作り方

ポジショニングマップを作るときは、とにかく自社と他社の製品をしっかりと分析することが肝心です。ここでは、ポジショニングマップの具体的な作り方をご紹介します。

- 競合と自社の製品を整理する

- 競合と自社のKBFを比較する

- ポジショニングマップの軸を決める

- ポジショニングマップを作成して分析する

- ビジネス施策に反映する

各プロセスの詳細をみてみましょう。

競合と自社の製品を整理する

まずは事前準備として、競合と自社の製品を整理しておきましょう。

- どのような製品があるのか

- どのような特徴があるのか

- 価格帯やターゲット層はどうなのか

- 具体的にどのような強みや弱みがあるのか

このような情報をまとめておくと、この先のマッピングがスムーズになります。

競合と自社のKBFを比較する

次に、競合と自社のKBF(購買決定要因)を比較していきましょう。KBFとは、ターゲットとするお客さまが商品を購入するときに重要視するポイントです。一例としては「価格」や「機能性」、「ブランド」などが挙げられます。

ビジネス用のノートパソコンの場合、持ち運びやすさや動作の軽さ、バッテリーの持ちなどがKBFとして考えられるでしょう。企業が主観でKBFを分析するのではなく、アンケートや市場調査などを活用してお客さまの意見を集めておくと、正しい分析を行いやすくなります。

ポジショニングマップの軸を決める

自社と他社のKFBを洗い出せたら、ポジショニングマップで分析する軸を決めていきましょう。ポジショニングマップの軸は、お客さまがとくに重要視するKBFをもとに設定することが大切です。

ビジネス用のノートパソコンの場合、「機能性:多機能⇔シンプル」「持ち運びやすさ:軽い⇔重い」などが軸として設定できます。

ポジショニングマップを作成して分析する

ここまでの情報を整理できたら、いよいよポジショニングマップの作成に入っていきます。設定した軸に合わせて自社と競合の製品を配置してみて、自社がどの立ち位置にいるのかを分析しましょう。

- 他社と重複している部分はないか

- 自社ならではの強みはどこか

- 空白の領域はどこなのか

以上の内容を正確に把握できれば、ポジショニングマップの作成は成功だといえます。

ビジネス施策に反映する

しっかりと自社のポジションを把握できたら、その内容を施策に反映しましょう。その際、他社にはない強みを訴求するだけではなく、空白の領域にあるニーズを満たせる施策がないかについても考えてみてください。

ここで分析した内容は既存商品のマーケティング施策に加え、新商品の開発や今後のブランディングにも反映すると効果的です。

わぁ!とってもわかりやすいです!教えてもらったステップを踏めば、僕でもポジショニングマップが作れそうです~!!

よかった。ポジショニングマップは正しく軸を選ぶことが大切だから、まずはその練習をしてみるといいかもしれないね。

じ、軸ってどうやって決めればいいのでしょうか…?

ポジショニングマップの軸の決め方

製品や自社が持つ強みによって、最適なポジショニングマップの軸は異なります。ここでは、ポジショニングマップにおける軸の決め方をご紹介します。

- ニーズやベネフィットに基づいた軸

- 商品の特性に基づいた軸

- 競合他社に基づいた軸

- 使用シーンに基づいた軸

- BtoBとBtoCで適している軸は異なる

以下では、各項目を詳しく解説します。

ニーズやベネフィットに基づいた軸

顧客が製品に対して求めるニーズや、製品を使うことで得られる未来・価値(ベネフィット)に基づいて軸を取る決め方です。

高性能なパソコンを販売する場合、ベネフィットは「ストレスフリーな操作感」が一例として挙げられます。感覚的かつ定性的に訴求したい場合は、ニーズやベネフィットを軸に持ってくるとよいでしょう。

商品の特性に基づいた軸

最も一般的な軸の決め方が、商品の特性に基づいた決め方です。パソコンであれば、性能や処理速度、容量の大きさなどが挙げられます。

他社と差別化できる商品の特性は強い武器になりますが、専門的になりがちな点に注意しましょう。専門的な知識を持っている人をターゲットにする場合に用いるか、誰にでもわかりやすい表現で訴求することが大切です。

競合他社に基づいた軸

競合他社の特徴に基づいた軸の決め方も、おすすめです。競合他社の製品が「機能性重視でシンプルなデザイン」のものであった場合、「機能もデザインも自慢したくなる」などの差別化ポイントを見つけられるかもしれません。

競合製品の特性をいくつかピックアップして整理してみると、役に立つ軸が見つかるでしょう。

使用シーンに基づいた軸

使用シーンに基づいて軸を考えることも有効です。パソコンであれば、「仕事で使うのか趣味で使うのか」「毎日使うのかときどき使うのか」が挙げられます。よりターゲットに、製品を使っているシーンをイメージしてもらいやすくなるというメリットがあります。

BtoBとBtoCで適している軸は異なる

BtoBとBtoCでは、軸を決める切り口を変えるとより効果的です。それぞれに適した切り口は、以下のとおりです。

BtoBに最適な軸の切り口

- 企業属性:業種や売上規模など

- 購買行動:対象部門とする取引先との関係性など

- 行動:購買状況や解決したい問題

など

BtoCに最適な軸の切り口

- 行動:購買状況や解決したい問題

- 地理:地域、人口、都市の規模

- 人口動態変数:性別、年齢、職業

- 心理的変数:価値観、ライフスタイル

など

慣れてきたら以上の切り口も意識しながら、さらに踏み込んだ軸で分析してみましょう。

ふむふむ、なるほど。さっそく先輩に教えてもらった方法をもとに、ポジショニングマップを作成してみました!

どれどれ、どんなマップを作ったのかな?

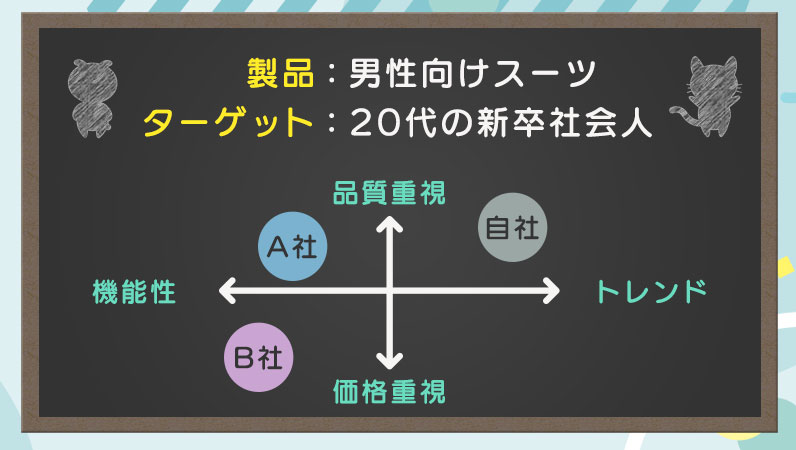

企業のポジショニングマップの作成事例と活用方法

今回は、20代の新卒社会人向けのビジネススーツを例にポジショニングマップを用意してみました。この表を見ると、「動きやすさ」や「洗いやすさ」などの機能性を重視する安価なブランドが多いことがわかります。

一方で、自社はトレンドを意識しつつ高品質なスーツを売り出しているため、そこが差別化を図れる要因だとわかるでしょう。また市場アンケートで、新卒社会人が以下のような悩みを抱えていることが判明しました。

- 新入社員の野暮ったいイメージが抜けなくて困っている

- おしゃれなスーツに切り替えたいけど、どのようなデザインがいいかわからない

この場合、自社は以下の内容で訴求していけば、競合と差別化が図れるでしょう。

- スーツの品質やデザインにこだわることで、垢抜けられてビジネスの印象をアップできる

- 一人ひとりの骨格やイメージに合ったコーディネートを専属のスタッフが提案してくれる

さらに、価格を重視しつつトレンドを押さえた領域が空白になっているため、ここにもビジネスチャンスが見つけられます。姉妹ブランドとして、手の届きやすい価格でトレンドを取り入れたブランドを立ち上げれば、より多くの集客が望めるでしょう。

このように、ポジショニングマップを作成すれば市場の状況を正しく把握できます。その結果、これから実施するべきマーケティング施策や新しい戦略を見極められるようになるのです。

さっすがビギニャー君、いい感じにポジショニングマップを活用できているね!

えへへ、ありがとうございます。こうやって実際に作成してみると、ポジショニングマップにはたくさんメリットがあることがわかりますね!

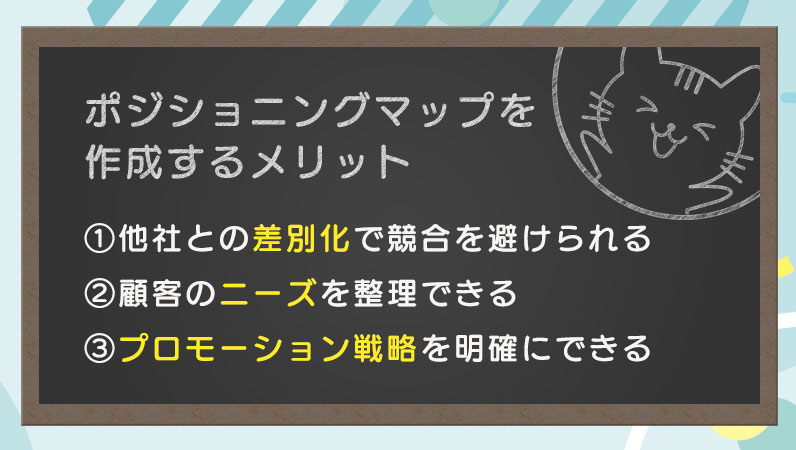

企業がポジショニングマップを作成するメリット

ポジショニングマップを作成して情報を整理すると、3つのメリットが得られます。

- 他社との差別化で競合を避けられる

- 顧客のニーズを整理できる

- プロモーション戦略を明確にできる

3つのメリットを詳しく解説します。

他社との差別化で競合を避けられる

多くの商品があふれる現代。自社の商品をお客さまに選んでもらうためには、他社と差別化して顧客の心を掴むことが大切です。ポジショニングマップを活用すれば、競合と重複している強みや自社にしかない強み、どの企業もカバーできていないニーズを明確化できます。

他社には替えられない価値を見出すことで、競合を避けられる唯一無二の存在、もしくは競争優位性を持った存在となれるのです。

たとえば、「安くて高機能なパソコン」だけでは他の製品に埋もれてしまいます。しかし、以下のような自社ならではの強みがあれば、お客さまの心を掴んで手にとってもらえるようになりますよね。

- 1秒で立ち上がるパソコン

- 豪雨の中でも使える防水パソコン

このような自社の売りや特徴で他社と差別化できれば、自社のブランディングにつながり、市場での競争を有利に進められるようになります。

顧客のニーズを整理できる

ポジショニングマップを作成することには、顧客のニーズを整理する効果もあります。自社が独自のポジショニングに成功していても、その領域にお客さまのニーズがなければ、施策はうまく行かない可能性があります。

ターゲットが「初めてパソコンを購入する50代以上の主婦」の場合で考えてみましょう。自社製品の価格がほかの製品よりも高くて機能が飛び抜けているものである場合、ビジネスパーソンには選ばれるでしょう。しかし、ターゲットは、ほかの製品を選んでしまうかもしれません。

なぜなら、パソコンに慣れていない年代の方が初めてパソコンを購入する場合、ニーズは以下に集中すると考えられるためです。

- 手の届きやすい価格帯のパソコン

- 気軽に使えるシンプルなパソコン

このように、ポジショニングマップを作成すれば自社製品とお客さまのニーズがマッチしているかどうかを見極められます。よりお客さまに満足していただける製品の開発や戦略のためにも、ポジショニングマップは欠かせないのです。

プロモーション戦略を明確にできる

マーケティングやプロモーションの施策を考案する際は「STP分析」が必要になりますが、この分析にポジショニングマップの考え方は欠かせません。関連するフレームワークとして「PPM分析」もあるので、一緒に確認していきましょう。

STP分析

STP分析とは、以下の3つの分析を行うフレームワークのことです。

- セグメンテーション:年齢や性別などで市場を細分化する

- ターゲティング:どの市場をターゲットにすべきなのかを明確にする

- ポジショニング:自社の立ち位置を明確化し、優位なポジションを見極める

STP分析の3つのステップを踏むことで、はじめて訴求すべきターゲットや市場、優位性や有効な施策が見えてきます。STP分析とポジショニングマップを参考にすれば、「自社製品の差別化」「競合の回避」「顧客ニーズの整理」が可能です。

その結果、アピールすべきターゲットやポイントが明確化され、効果的なプロモーション戦略を設定できます。

PPM分析

PPM分析とは、自社が持つ複数の事業や製品がどのような位置にあるのかを分析して、今後の戦略や予算の配分を考えるための分析手法です。

ユニークな分類をする手法で、事業や製品を「問題児」「負け犬」「花形」「金のなる木」に分けます。PPM分析は、他社との差別化や自社が競争で生き残るための施策を考えるときのヒントになってくれます。余裕がある企業は、ぜひポジショニングマップと一緒に活用してみてくださいね。

そうだね。ポジショニングマップのメリットは企業に多くの利益をもたらしてくれるから、ぜひ今後も活用していこうね。でもね、ポジショニングマップにはデメリットもあるんだよ。

え!?デメリットもあるんですか……?一体なんだろう……。

企業がポジショニングマップを作成するデメリット

ポジショニングマップは、軸の決め方によっては十分な効果が得られない可能性があります。

- 軸同士の相関性が高い

- 顧客ニーズに沿った軸になっていない

上記の場合、いくら時間をかけてポジショニングマップを作成したとしても、ターゲットに訴求できる差別化ポイントは見つかりにくくなります。

ポジショニングマップには正解がないので、慣れるまでは軸の決め方や分析に苦労することがあるかもしれません。何度か練習して、軸の決め方や分析方法に慣れておくとよいでしょう。

ううう、ここでもやっぱり軸の決め方が課題となってくるのですね……!ポジショニングマップって奥が深いですね。

そうだね。でも、今回紹介した内容をしっかりと押さえておけば大丈夫!ビギニャー君、きちんとポジショニングマップを作成できていたしね。

最後にポジショニングマップの作成を成功させるポイントについて伝えておくから、意識しながら作ってみるといいよ。

企業がポジショニングマップ作成を成功させるポイント

ポジショニングマップの作成を成功させるポイントとして、以下の2つを意識してみましょう!

- ターゲットの意思決定に直結するKBFを見極める

- 縦軸と横軸は相関性の低い項目に設定する

以下では、各項目を解説します。

ターゲットの意思決定に直結するKBFを見極める

ポジショニングマップの軸を決定するときは、必ずペルソナの意思決定に直結するKBFを見極めましょう。お客さまが商品の購入を決定するときのKBFには、価格や品質、機能性、デザインなどさまざまなものがあります。

そして、ターゲットごとに重要視するKBFは大きく異なります。たとえば、女性のお客さまがノートパソコンを購入する場合は「デザインのオシャレさ」を重要視するかもしれません。

しかし、男性のお客さまは「オシャレさよりも機能性」を重要視する傾向にあることでしょう。そのため、ターゲットごとに決め手となるKBFを見極める必要があるのです。

KBFが複数ある場合は、いくつもポジショニングマップを作ってみることがおすすめです。まずはターゲットのニーズとKBFをしっかりと分析することが、ポジショニングマップ成功のカギとなります。

縦軸と横軸は相関性の低い項目に設定する

ポジショニングマップを作成するときは、相関性の高い項目を軸にしないように気をつけましょう。軸を相関性が高い項目にしてしまうと、実際には1つの軸でしか比較していないことになってしまうためです。たとえば「品質」と「価格」が相関性の高い項目の例として挙げられます。

この軸をもとに分析しても、「低品質な商品は安価な傾向にあり、高品質な商品は高価な傾向にある」という当たり前の情報しか手に入れられません。なぜなら、品質は価格と比例するケースが多いためです。

- 価格とデザイン性

- 機能性とブランド

- 味と利用シーン

ポジショニングマップの軸を決めるときは、上記のように相関性の低い項目を軸に設定することが大切なのです。

カスタマージャーニーマップは、お客さまが商品を購入するまでにたどる体験の旅を図にまとめたものです。 企業にとっては、まさに施策を決定するための「地図」になってく.....

わたしたち株式会社ゴンドラでは、企業のマーケティング施策をサポートしております。「ポジショニングマップをうまく活用できない」「もっと成果の出る施策を打ち出したい」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!